Mercredi matin (et non l’après-midi, pour une fois) Jean de Loisy dévoilait à la presse entière (et non à de happy few, comme la dernière fois) la nouvelle saison du musée dont il assume fièrement la direction.

Au programme, des artistes proches sinon des animaux, du moins de la nature, et de la relation que l’homme, incarnation de la culture, entretient avec elle. De là le titre englobant les cinq expositions en cours (d’inauguration), Happy Sapiens. Cinq comme le club, cinq comme les doigts d’une main, cinq comme les côtés d’un pentagone… Toutes ne suscitent pas le même intérêt. Le déplacement massif est dû à un artiste en particulier, Michel Houellebecq.

Michel Houellebecq, un artiste ? En effet, l’écrivain se glisse occasionnellement dans la peau d’un photographe, un photographe critique quoique plein d’humour. Cette seconde peau, pour ne pas dire casquette, agit tel un aimant sur les journalistes friands de scoops. Habitués à des visites plus anarchiques, nous voilà contraints de patienter, à la queue leu-leu, sous un soleil que nous n’attendions plus. Pas le temps d’en absorber les rayons, nous sommes déjà invités à franchir le seuil du Palais de Tokyo. Les portes ouvrent avec ponctualité. La seconde file d’attente mène à un bureau recouvert de dossiers de presse. Les regards se croisent : il suffirait d’avoir un confrère à saluer pour pouvoir doubler l’assemblée. L’équipe du musée s’était visiblement préparée à pareille affluence. D’où les appareils auditifs en forme de stéthoscope, distribués à l’entrée. Mieux vaut prévenir que guérir, n’est-ce pas ? Guérir la surdité promise par l’acoustique des lieux ainsi que le fossé susceptible de se creuser entre les intervenants et leur (grand ?) public.

La chasse est ouverte ! Et pour cause, le parcours s’ouvre, au sous-sol, sur un trophée, la Vénus d’Amiens de Betrand Lavier ; pour se clore, au rez-de-chaussée sur l’œuvre d’un « chasseur de trèfles ». Tel est le surnom que se donne David Ryan dans le cadre de son exposition Nothing at all. Modes idiorythmiques de la coexistence. Entre les deux, Mika Rottenberg critique le travail à la chaîne à travers une série d’installations aussi surprenantes les unes que les autres. À l’aide de chercheurs et d’ingénieurs du son, Marguerite Humeau s’est amusée à reproduire le larynx et les cris de créatures préhistoriques. Dineo Seshee Bopape nous plonge, à son tour, dans une lumière rouge, dont on tire non des clichés, mais une leçon sur le devoir de mémoire et les problèmes d’identité. Entendu, matons les photos matons. Dans quel sens ? Il n’y en a pas. Et la voix de Nina Simone qui ronronne en toile de fond invite plutôt à regarder, aux murs, des vidéos ; au sol, des débris de construction. Les salles investies par Ayoung Ki puisent leur inspiration dans le lac souterrain du Palais Garnier, réservoir artificiel que la plasticienne imagine source d’un déluge. De retour dans l’atrium, les yeux s’élèvent depuis la Vénus délavée de Lavier vers les panneaux en hauteur de Patricia Perez Eustaquio. Un, deux, trois… Neuf serait-il devenu synonyme de cinq ?

- La queue !

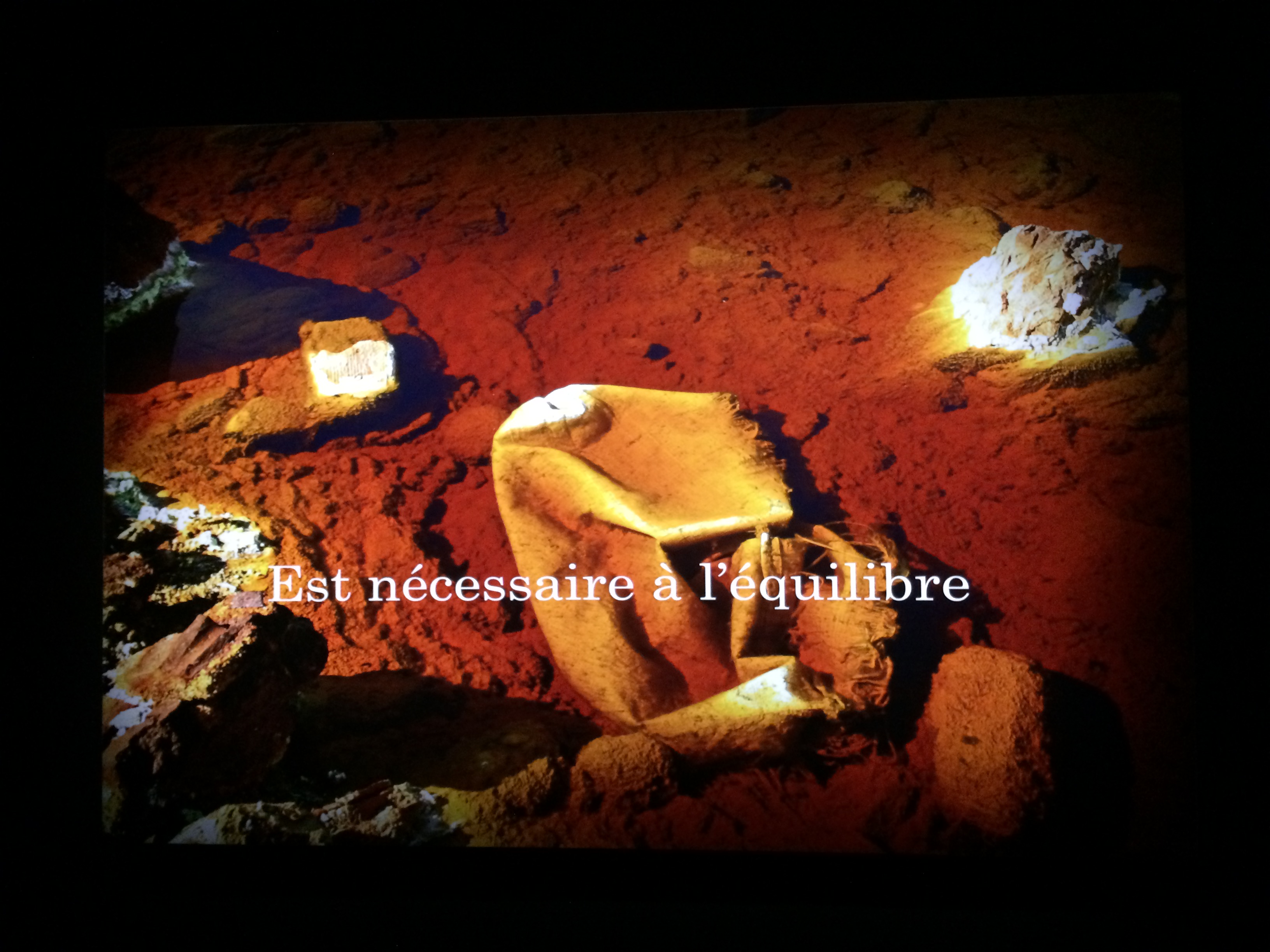

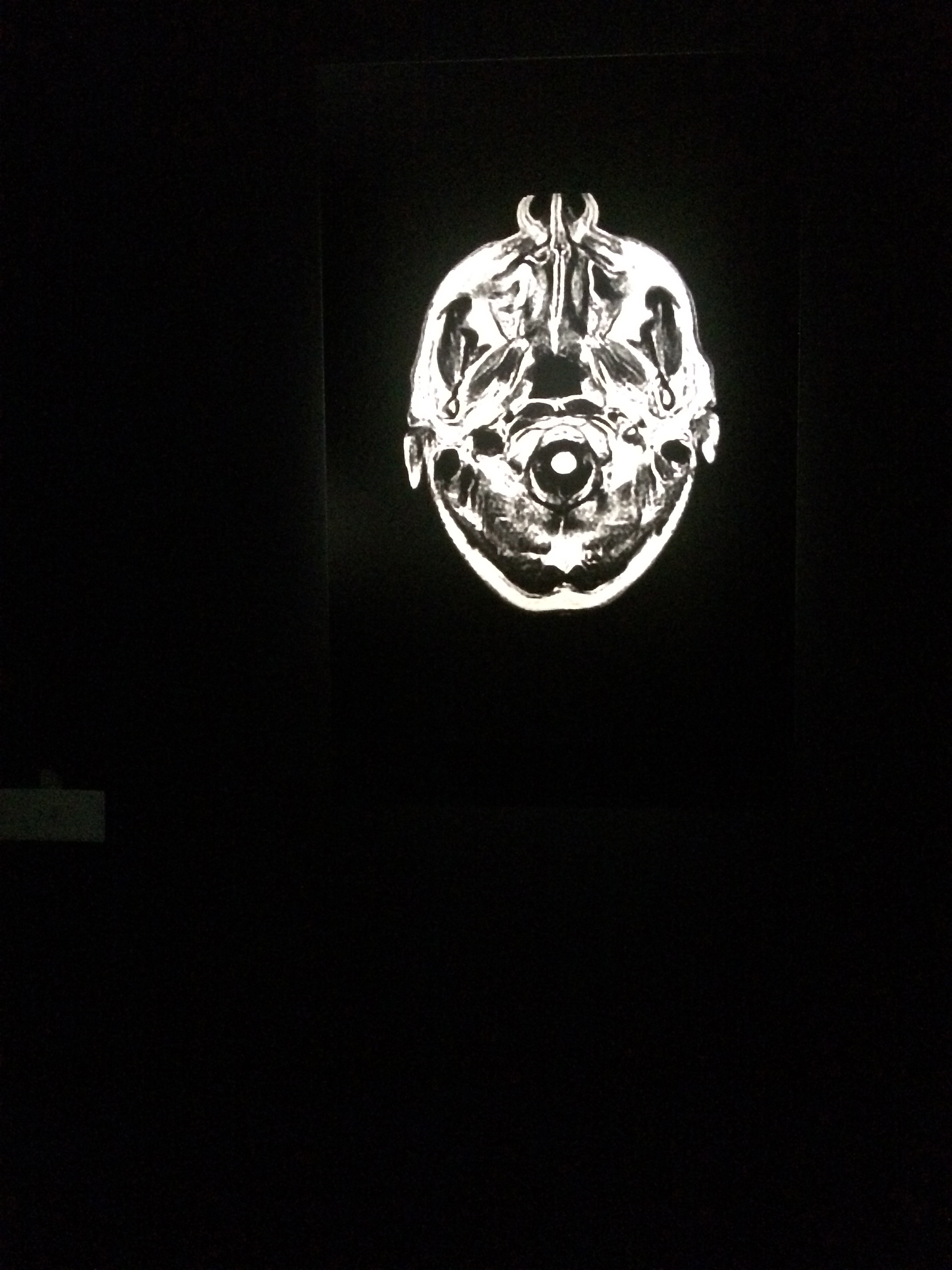

Le moment tant attendu est arrivé ! N’allons-nous pas tourner en rond au sein des 2000 mètres carrés réservés à l’écrivain ? C’est ce que laissait redouter la présentation du 23 mai. Une fois dans l’exposition, les réserves disparaissent pour céder la place à des réservoirs étranges certes, mais aussi et surtout à une bienveillance qui évolue dans le sens de l’éclairage. Absorbé par des œuvres qu’il aimerait fusiller à l’aveugle, le spectateur ne prend conscience de l’obscurité qui l’enveloppait qu’une fois exposé à la lumière de la première salle (sur trois) dédiée au tourisme. Nous voilà exactement à mi-chemin, entre un sol tapissé de cartes postales et des parois pavoisant aux couleurs du voyage. Exit les aphorismes imprimés sur des paysages déserts – « les morts sont habillés en bleu / les Bleus sont habillés en morts » pour choisir un exemple proche de l’actualité – sans quoi le visiteur risquerait bien sûr d’oublier le backgound littéraire de l’artiste… Exit les installations futuristes inspirées de La Possibilité d’une île, dont La Chimica Matrix de Renaud Marchand. Exit l’appareil photo qui incarne la passion de l’écrivain et que complète la série d’IRMs, dont la dizaine récemment présentée à la Biennale européenne d’art contemporain de Zurich, j’ai nommé Manifesta. Exit les clins d’œil figurés et défigurants dans le noir. Le second volet de l’exposition se concentre sur des parties intimes. Ce jeu de mots – des moins heureux, j’en conviens –, pour annoncer l’érotisme de l’espace confié à Maurice Renoma. En effet, Houellebecq a profité de son statut de commissaire pour inviter quelques amis à dialoguer avec son œuvre photographique. Ici, ce sont des pin-ups figées dans le papier qui flottent au-dessus d’une moquette mi-zèbre mi-léopard ; là, une étagère de classiques enfantins (voici venu le Club des cinq !) qui contribuent à recréer le décor d’un fumoir rétro. Cet accès tendresse se répercute sur la scénographie, de plus en plus audacieuse. Aucune section ne se ressemble désormais. De fil en aiguille – Renoma est avant tout styliste – le thème de l’amitié conduit à l’Amour, cet amour inconditionnel dont les animaux sont porteurs et que le poète à la clope rend, vers la sortie, à feu son chien Clément, notamment dans un montage photo rythmé par une chanson d’Iggy Pop. Et c’est ainsi que Houellebecq, par sa sensibilité, nous cloue le bec.

Rester vivant, du 23 juin au 11 septembre. Palais de Tokyo, Paris